Аркадий Геннадьевич Пастернак

Пастернак Аркадий Геннадьевич (1960 - 2010) – владимирский писатель, член Союза российских писателей (1997).

Аркадий Геннадьевич Пастернак родился 26 апреля 1960 года во Владимире. Окончил отделение русского языка и литературы Владимирского государственного педагогического института (1982). Работал учителем в школе, литсотрудником в областной писательской организации, также сменил ряд рабочих профессий.

«Аркаша был нашим учителем (в 1983-1984 гг. в школе №7) по русскому языку и литературе. Мы звали его именно так - Аркаша. Обожали его, девочки особенно. Немудрено, он был всего на 7 лет старше нас. Сначала пришел практикантом из Педа, а на следующий год стал уже преподавать. 9-10 класс окончила на 4-5. Он вел у нас факультатив по зарубежной литературе. Если б его слышала наша директриса... Насчет того, кто останется: нам он говорил - не Пушкин и не Лермонтов, а Достоевский, Шолохов. Стихов не читал, но много рассказывал о Шекспире, "Ромео и Джульетте" ... Учил нас всегда высказывать свое мнение. Если писали сочинение, то двоек было мало, практически не было, только за орфографию...».

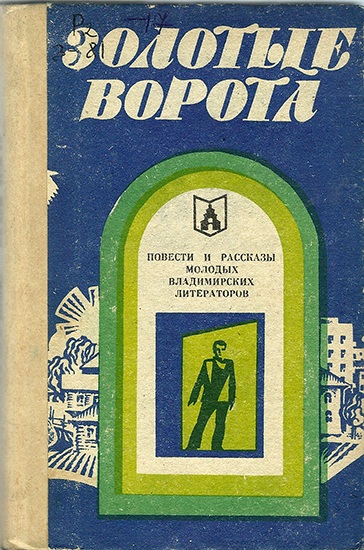

Первая публикация была в областной газете «Призыв» в 1977 году. Участник коллективных сборников Верхне-Волжского издательства «Золотые ворота» (1985), «Счастливые. Книга очерков» (1987), сборника сказок «Сок волшебного дерева» (1988).

Прозаические произведения А.Г. Пастернака публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Октябрь», «Москва», «Молодая гвардия», «Литературная учеба», «Соло», в «Независимой газете». Один из авторов сборника новой российской прозы «Время рожать» (2001). Несколько рассказов были переведены на немецкий язык. Автор 6 книг стихов и прозы, среди них «Эстетика стриптиза» (Стихопроза. - Владимир, 1993. - 47 с. В книгу Аркадия Пастернака вошли стихи, написанные в 1980 - 1982 гг. Сборник включает три цикла: "Стриптиз любви", "Хилософия и хомополитология", "Негритянский".) и «Сцены из жизни Ивана Огурцова, диссидента и террориста».

Член Союза российских писателей с 1997 года.

Аркадий Пастернак скончался в сентябре 2010 года.

Аркадий Пастернак

«Произведения нашего земляка открывают для нас оттенки мира, увиденные глазами ребенка и перенесенного на бумагу большим мастером словесности. Герои Аркадия Пастернака – его родные, соседи, обитатели рынка и старых владимирских домишек, которых он нежно любит в традициях русского сострадания.

Аркадий Пастернак особенно дорог коллективу нашей редакции и читателям «Молвы» как журналист, автор многих интересных публикаций. В «М» впервые опубликованы его пронзительные светлые рассказы «Джоконда с Моной Лизой» и «Глиняный человечек». Эти вырезанные пожелтевшие листы до сих пор бережно хранятся в архивах многих поклонников творчества Аркадия Пастернака.

Память об этом талантливом человеке с нежной душой ребенка надолго останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного» («Молва», 26 октября 2010 г.).Плодородная почва Аркадия Пастернака Владимирский прозаик Аркадий Пастернак со студенческих лет считался «городским сумасшедшим». И при этом был одним из трех-четырех наших писателей (а их - более сотни), которого публиковали столичные издательства. И не «за свой счет», а по-настоящему, платя какие-никакие гонорары.

От безумия, будучи официальным «психиатрическим» инвалидом I группы, Аркадий никогда и не отрекался. Более того, сделал жуткую, в общем-то, тему одной из главных в своем творчестве. Когда его книги стали выходить одна за другой, среди них была и «Моя крейза»… Действительно, получалось, что жизнь автора как будто не отличалась от его творчества. Однако не все так просто: биография, даже самая экзотичная, еще не делает литературу. Другое дело, что, обладая склонностью театрализировать нищие провинциальные будни, сам Пастернак всегда норовил «добавить колорита» в свои и без того странные для обывателей поступки (и на дереве жил в лесу, и в римской тоге ходил, увлекшись античностью). А потом, уже как прекрасно знающий, чем зацепить читателя, рассказчик, расписывал все это самыми густыми красками.

- Нобелевскому лауреату Борису Пастернаку я не родственник и даже не однофамилец, - громогласно заявлял он. ‑ Я сам себе Пастернак!

И все же, остыв, признавался, что все-таки родственник «киевским Пастернакам», то есть дальнее родство имелось. И вышло у Аркадия все-таки, как в стихотворении «не однофамильца» Бориса, где «… быть живым и только, живым, и только, - до конца». Этим летом в до предела замусоренной квартире (дверь здесь никогда не запиралась, окна не мылись, все пять пепельниц на кухне всегда до отказа забиты окурками) одинокого писателя случился пожар. Охранники в официальных инстанциях, где член двух творческих Союзов (писателей и журналистов) пытался искать помощь, не хотели и на порог пускать всклокоченного человека со смутно знакомой фамилией. Он вместо пропуска предъявлял им свои книги…

Через пару месяцев от Аркадия Пастернака остались только они одни. «Эстетика стриптиза», «Сцены из жизни Ивана Огурцова», «Просто Маша», «Сонька-помойка» и короткие рассказы опубликованы не единожды ‑ сначала в перестроечных газетах, затем в знаменитых толстых литературных журналах ‑ «Юность», «Новый мир», «Октябрь», потом отдельными книгами, одна из которых попала в библиотеку Конгресса США как образец словесности постсоветской России. «Большие» книги Пастернака стали издавать в Москве благодаря соучастию эпатажного писателя Виктора Ерофеева, который нынче ведет программу «Апокриф» на телеканале «Культура». В намеренно скандальном сборнике «Время рожать», спродюсированном им, Аркадий Пастернак был одним из «авторов-паровозов».

Казалось, везет. Но писательство давалось Пастернаку непросто. По его собственным словам, впервые «чпокнуло» (то есть проявилось психическое заболевание) после десятка бессонных ночей подряд, когда писал очередную вещь, держась на одних сигаретах… И высокий, крепкий, тогда еще молодой человек надломился.

- Многие боятся меня, - сетовал он. ‑ Я большой, бывший боксер, думают, не убил бы псих этот. На самом деле я тихий, а когда обострения ‑ даже говорить с людьми не могу, избегаю, прячусь, потому и работы постоянной не имею, живу на инвалидскую пенсию. Деньги за напечатанное мне не очень хотят платить, намекают, что за публикацию им сами некоторые писатели приносят… Уверен, что это матушка за меня на том свете молится. Ведь никогда блата не было, брали и печатали мои рукописи из «самотека», я их просто веером по редакциям рассылал…

«Аркадий Пастернак неожиданно метафоричен, - писали рецензенты. - Он подмечает бытовые детали, выводя из них яркий и красочный образ, который порой разрастается до значения символа. Незамутненное восприятие людей и событий, ассоциации, запахи - кажется, будто Пастернак бережно перебирает впечатления собственного детства. Его рассказы читаются легко, и к единственному недостатку можно отнести большое количество опечаток…»

Кроме детских впечатлений в основе творчества ‑ жизнь «низов общества». Опыт был богатый - со своим диагнозом Аркадий после учебы в пединституте, где причинял немало хлопот преподавателям, работал то грузчиком, то чернорабочим, да и то время от времени. Зато, пытаясь что-то заработать газетным трудом, подписывался: «А.Пастернак, рабочий». Приятель сочинил на него эпиграмму: «Он до работы не охочий, Аркадий Пастернак, рабочий!».

Гораздо чаще нашего героя видели в знаменитой «Кофейне» напротив парка «Липки», где в 80-е собиралась региональная богема. Вместо кофе пил прописанные психиатрами таблетки, запивая их литрами белого вина. Очков в гонке за официальным признанием и успехом это не прибавляло, но, видимо, как-то спасало от одиночества… Вторая эпиграмма на Пастернака (он ими, кстати, по-своему гордился) - «Любой работы и женщин враг ‑ поэт Аркадий Пастернак». Безумный поэт ‑ не самая удачная партия, но ближе к сорока годам он все же женился на очень юной девушке Маше, она успела родить ему дочь, но, вполне предсказуемо, жить вместе не смогла…

И все же ‑ никак бытовые мерки творческим людям не подходят! Те, кто сам этого не видел, ни за что бы не поверили, Как этот же самый Пастернак готовился к интервью. На краешке кухонного стола, заваленного обрывками и объедками, всегда лежали заранее заготовленные тезисы на двух страницах! Сам был журналистом (вел темы социального «дна» в городской газете, когда в начале 90-х «чернуха» еще не развлекала публику, а реально задевала за живое), специфику СМИ знал четко, но уйти от него без интересной истории мог разве что слепоглухонемой журналист. А еще обычный разговор с прессой был для Пастернака творчеством, а значит - частью главного дела жизни.

- С трех лет пишу стихи, - взахлеб рассказывал он. ‑ Я просто обречен, это предки виноваты.

Один из них ‑ литератор Станислав Тарновский, например, - фигурирует в популярной книге Яна Парандовского о странностях писательского творчества «Алхимия слова». В XIX веке он был предметом бесконечных насмешек молодых польских писателей. А сын его, став марксистом, уехал на Украину и стал именоваться соответственно ‑ Таранушенко.

- Фамилия моя по отцу Пастернак-Таранушенко, - разъяснял Аркадий. ‑ Много во мне намешано ‑ украинцы, поляки, русские, евреи… Я в таком случае, наверное, ариец уже.

Бабка со стороны бабушки ‑ Соболева из тульской деревни близ Ясной Поляны самого Льва Толстого помнила и сказывала, что крестьяне его за глаза «бешеным барином» называли. Сын ее Иван - чекист, народный судья и председатель колхоза - встретил революцию во Владимире и стал писать стихи в 75 лет, влюбившись в молодую доярку. «Дядя Наум», директор питерской табачной фабрики, еще до войны выпустил три стихотворных сборника да сгинул во время блокады. Другой родственник ради творческого уединения вырыл в саду яму, сидя в которой написал роман о …коллективизации. А когда большевики за него взялись, таблеток наглотался и под расстрел не попал ‑ загремел в психбольницу имени Кащенко. Пастернак, который тоже не раз бывал в московских психиатрических клиниках, явно чувствовал с ним некоторую связь: «Несколько раз снился. Говорил, чтоб я его роман дописал. Только где ж эта рукопись…»

Тетка, финансист, пишет стихи, только не печатает, отец родной, профессор экономики Геннадий Адольфович Пастернак, озаглавил один из своих многочисленных научных трудов с хорошей литературной наглостью «Капиталом»! Его брат Анатолий, писатель-афорист, публиковался по всему СССР, в родной Боярке (это там, где Павка Корчагин из «Как закалялась сталь» узкоколейку строил) в честь него переименовали Высоковольтную улицу. А был еще генерал-лейтенант Михаил Соболев, Герой Советского Союза, отправленный в отставку за крестик, который мать нашила ему на подкладку мундира. Он преподавал потом в Московском теплотехническом институте, и с его слов Аркадий Пастернак опубликовал рассказ в «Независимой газете».

- Вот бы забрать у родни его переписку, - мечтал Аркадий. ‑ Он же одним из первых видел в Берлине трупы Гитлера и Евы Браун и всю жизнь не верил, что это действительно были они. Такая бы повесть получилась!

Сами понимаете, такое количество нерядовых и литературно-одаренных родственников несколько озадачивает, наводит на мысли о буйной фантазии собеседника… Заходим в Интернет и через минуту находим остроумный выпад сводного брата Аркадия, киевского пиарщика Дмитрия Пастернака: «Во глубине сибирских руд ресурсы Ходорковских ждут!».

…Было что-то в этом невыносимом, наверное, в быту и непонятном (в рамках среднестатистической нормы) человеке, что заставляло хотя бы на минуту поверить во все что угодно.

- Веду переговоры с американским издательством о выходе в США моей книги про русско-американскую любовь, - заявил он на последней встрече. ‑ Перевести им только сложно ее будет ‑ жаргона много. На всякий случай, напишу, чтобы лучше сразу кино снимали!..

Кина уже не будет, очень жаль.

Источник:

Егор РОКОТОВ: [Электронный ресурс] // Владимирские ВЕДОМОСТИ: [сайт]. – 2010. – URL: https://vedom.ru/news/2010/12/02/2559-plodorodnaya

НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ

Отрывок из рассказа До сих пор никак не вспомню, как назывались эти цветы. Нет, вру. Вспомнил. «Луговая герань» они назывались. Ядовито-синие, они встретили меня на обочине своими кокетливо-припорошенными пылью лепестками, которые распахнуты во все стороны света. Сколько же сторон света у цветов? У каждого цветка своё количество. Вот, например, сиреневым лепесткам можно сказать, как и полагается: «А пошли вы на все четыре стороны!» А на сколько сторон света послать ромашку с её извечным: «Любит, не любит?» Ну, это уже другой вопрос.

А сначала была машина, вся жёлтая, приземистая и какая-то придорожно-луговая, как герань, может, оттого, что припорошенная пылью, а может, от распахнутости полей вокруг и бесшабашности дорог - колдобина на колдобине. Машина называлась странным словом на буковку «б». Я так решил, потому что шофёр наиболее часто употреблял это слово перед очередным броском в очередную колдобину. И когда машина нас бросила посреди дороги и поехала колдыбаться дальше, я так и сказал тёте с чувством первооткрывателя посреди непознанных равнин: «От нас б... уехала». Тётя почему-то страшно возмутилась и непонятно о чём закричала.

Но не слушал я причитаний. Сражённый поднебесной красотой герани, я терзал нежные цветы, присоединяя стебель за стеблем к жадной до цветочных объятий груди. В обнимку с букетом шагал я на деревню к дедушке. Никогда до этого его не видал и хотел одарить красотой, но только показать, только поделиться, только представиться ею, а оставить для мамы. И терзал больную тётку, полурасплавившуюся от жары, извечным своим: когда мы вернёмся, когда я снова увижу маму? И доживут ли цветы до этих времён?

Нас встретили куры, они домовито рылись в земле и кудахтали, ещё хотелось про них сказать, что они доморощенные. Такие вот куры. И был, конечно, дом, а в доме, как полагается,- домовой. Он вылетел откуда-то, чуть ли не из трубы, ринулся к ногам тётушки и запричитал, припав к стопам, умильно разглядывая носки её туфель: «Невестушка моя, невеста!» Так и стоял на четвереньках, косматый, страховидный, а за поясом - кнут. Тётя тихонечко заверещала.

Из распахнутой двери величественно вынесла себя дородная женщина. «Не пугайтесь, Лиля, это наш пастушок, дурачок деревенский, он всех женщин за своих невест считает»,- прочревовещала дородная женщина. В ответ жалкое блеяние тёти: «Что вы, Ангелина Степановна, я и не пугаюсь. Здравствуйте». - «Ну здравствуй, здравствуй». В упор обчмоканная раскатистыми поцелуями, тётя ещё больше сжалась и побледнела. «А где же папа?»

Я усиленно моргал и соображал бойкими мозгами шестилетнего вундеркинда: «Ага, значит, эта мощная женщина, Ангелина Степановна, та самая семнадцатилетняя комсомольская активистка, к которой ушёл мой дедушка от моей бабушки, оставив её с двумя маленькими дочками. Нет, что-то не похожа. Про неё говорили тогда на кухне бабуля с мамулей?»

Появился дед: «Здорово, внук!» - Поднял меня на руки, я выронил цветы. Да, именно такой он и был: широкий, разлапистый, оправдывающий прозвание своё: Михаил Косолапов. «Знаешь ли, куда ты прибыл?» - интересовался дед. «Ой, дедушка, цветы». Дед гнул своё: «В самые что ни на есть есенинские места, Рязанщина, мать её! Во! Знаешь Есенина?» Я усиленно закивал головой, тётя меня всего уже обчитала с головы до ног стихами Сергея Александровича, и это был любимый поэт, только уж больно жалостливый и распахнутый, и плакать хотелось, и стыдно было. Неожиданно для себя я выдал: «Эти волосы взял я у ржи, если хочешь, над ними поржи». Дед залился тонким колокольчиком и посмотрел на меня пристально. Волосы у нас обоих были пышные, вьющиеся, светло-русые. «Дедушка, цветы»,- талдычил я своё. «Ладно, ладно, поставим их в банку, если уж они тебе глянулись, у нас этой дряни полно растёт»,- косолаписто махнул рукой дед.

А потом начались родные места. Я чувствовал, я давно жаждал их обрести, я натыкался на предметы своей мечты, полусна, детского послеродового лепета. Голос крови выводил меня, мальчика, из асфальтового мира на разухабистую, съехавшую набок собачью конуру, где обитал великолепно-лохматый Цыган, и домовитые кольца его шерсти были взрощены этим домом, старым, родовым, разлапистым, косолапым. Я видел этот дом в своих снах, стоящий особняком, на холме, весь в деревьях, усадебно-вознесённый над селом, во всех смыслах он был особняком. Здесь жили дикие люди, непохожие на других,- Косолаповы и норов имели крутой, независимый. Потом пошла сладким соком вишнёвая смола, очень красивая и неожиданная. Было открытие старой кузни, дуплистых яблонь, ровесниц деда. Поразил укроп и в самое сердце - баран. Когда я попытался расширить границы этого мира, он загнал меня снова за калитку, одновременно загнав мое сердце в пятки, под землю, родную землю Рязанщины, где мои прадеды не боялись ни торков, ни берендеев, ни мещёры, ни монголов, а баранов резали стадами на празднествах диких в честь достославных побед.

А внизу пласталось село, расползались, как казаки-пластуны, приземистые домишки, затаившись в преддверии Дикого Поля. И сама дверь эта зияла безверхним неограниченным небом, «высасывающим» глаза до беспамятства. Я стоял и терял, и вновь обретал память, голова шла кругом от неба и от беспредела когда-то дикого Поля. (В свои шесть лет я читал и премного был начитан по истории отечества, знал все войны, конфликты наперечёт, сейчас, на родине деда, для меня оживала история, обретая кровь, плоть и почву).

За завтраком мне в тарелке с молочной лапшой попалась пенка, а я страсть как не любил пенки снимать и, поперхнувшись, выдавил молочный сгусток из себя обратно в тарелку. Деде скривился - плевать в тарелку?! Ангелина Степановна была сурова и непреклонна: «Ну и что? Ребёнок. И потом, не в твою же тарелку он плюнул, в свою!»

И был бесконечный день детства. День деревенской воли. Друг Митька, на год старше, неспешный, рассудительный, не по-городскому мудрый. Мы сидели в каком-то овине, жевали сушки, подошла Витькина бабка. «Крошки стряхни»,- одними губами прошелестел Витька. Я ничего не понял. Он мне потом обстоятельно разъяснил, что сушки эти из бабкиных запасов на случай войны, запасы огромны, чего там только нет, но всё равно бабка ругаться будет и примерно такими словами: «У, ироды, для вас же стараюсь, жмых с лебедой, если что, жевать будете, ни сухарика вам не дам». На самом деле бабка добрая. Витька подарил мне замечательный складной ножик, первый в моей жизни. Я ощутил себя мужчиной, как же - при оружии. Но тут ко мне привязалась зловредная собачонка, я от неё дунул с воплями через всю деревню. Витька спас меня, отогнал собаку и объяснил, что псине никогда не надо свой страх выказывать, она от этого пуще звереет, а тем более бегать от неё не след, стоять на своём - ни шагу назад, и все дела!

Нас катал на тарантасе милиционер Кузовкин. Сказал, что раньше на тарантасе был пулемёт, из него сначала белогвардейцы расстреливали красноармейцев, а потом наоборот, а после этого тачанка конвоировала кулаков и подкулачников при выселении «вышеуказанных» в Сибирь.

Ходили на конюшню. Дёргали лошадь за хвост. Она нас почему-то лягать не стала. Мы немножко подумали, постояли, нам стало неинтересно, и мы ушли.

Пастушок-дурачок катал меня на коне. Он посадил меня впереди седла, прямо на хребетину конскую, и копыта засверкали в бешеном аллюре. Мы, как в сказке, понеслись через два оврага, было очень здорово, ветер свистел в ушах, но слишком больно было вот так, без смягчающего все толчки и удары седла.

Я захныкал и был ссажен с коня.

Во время обеда дед произнёс с ехидной ухмылкой, прервав застольную беседу: «Да это-то все понятно, непонятно только: от кого дочка у Терешковой?» - «Как от кого? - Я был поражен до глубины души - От Гагарина!» Дед сначала заквакал в кулак, потом захрюкал слезливо, затем его громово раскатило на всю кухню хохотом. «Ну спасибо, внук, ну разъяснил,- промокал дед слёзы здоровенным платком - Да-а», - качал он головой. Я же пребывал в полнейшем недоумении. Чего тут смешного? A href="http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kirzhach/p/72-1-0-2460">Гагарин – первый космонавт, Терешкова — первая женщина-космонавт, несомненно, они муж и жена, следовательно, и дети у них общие, чего ж тут непонятного?

Тётя увела меня в поле. И были снова открытия, но превзошёл всё василёк своей простотой, нежеманной красотой. Венценосный и в то же время с простецким и ласковым именем, он сразу затмил луговую герань. Стройный стебель, а наверху — венец творения из эфирных, полупрозрачных лепестков цвета неба, причём чувствуется, что вросли они в плоть цветка прочно, основательно, не дадут себя сдунуть какому-нибудь залётному бродяге-ветерку, не чета одуванчикам, с их легкомысленным пухом. И никак не хотел я верить тёте, что такой цветок может быть вредным сорняком.

Мы звонили бабушке и маме. Телефон на почте оказался ровесником тачанки, из тех, у которых бешено крутят ручку и орут надсадно в трубку: «Барышня! Смольный! Барышня! Смольный!» В помещении почты я понял тайну света: это освещение полужидкое, чуть рассеянное, как профессорский рассеянный взгляд сквозь пенсне, какая- то бледно-желтая пыльность, припорошенность царила средь голых, убогих досок почты.

А дальше были глубины. Что-то уже на уровне подсознания. Мы подошли к церкви. Полуподвальной вековой сыростью веяло от паперти, грязь, скрип подвод, рогожи, старухи в платках, два оборванных юродивых. Сжатая в жгут жалость и изначальность вошли в меня и скрутили в спираль. Я согнулся пополам. «Что с тобой?» - заквохтала тетушка. Я молчал. Один из юродивых что-то бешено кричал, его слушала, сурово поджав губы, толпа старух. «Пойдём отсюда, пойдём», - потянула меня за руку тётя.

«Юродивые - особое племя в нашем отечестве, - говорила она, - их даже опричники не всегда отваживались трогать. Неприкосновенным провидцам - им было позволено говорить правду прямо в глаза даже царям. «Нельзя молиться за царя-ирода», - и все дела! Дурачок, мол, что с него возьмешь?» Примерно что-то в этом роде кричал сейчас и наш деревенский юродивый. «Сумасшедшие, - объясняла тетка, - это часто те, которые стоят себе, стоят на каком-то уме и встают на какой-то новый ум, который недоступен пока другим, староумным, людям. Спрыгивают, одним словом, с ума, горе от ума. Поэтому дворянина одного, Чацкого, объявили с ума сшедшим, поэтому принц один, Гамлет, прикидывается сумасшедшим, чтобы говорить правду. Поэтому новомыслящих людей и гениев так часто путают с сумасшедшими...»

Владимирское региональное отделение Союза Писателей России

Капитолина Леонидовна Афанасьева (1922-2003) - главный редактор Владимирского книжного издательства.

|