Во Владимирской каторжной тюрьме 1907-11 гг. Начало »»» Владимирский «рабочий дом»

Владимирское арестантское исправительное отделение

С 1906 г. правительством было принято решение о содержании в тюрьме арестантов каторжного разряда. Внутри отделения образовалась «Временная каторжная тюрьма - Владимирский Централ». Здесь содержали политических заключенных, первым среди которых стал М.В. Фрунзе.

Молодому поколению Октября 17 года не всегда ясно рисуется, что представляла собою каторжная тюрьма 1907 — 11 гг., так называемым «Романовский Институт», в котором старые подпольщики развивали свой ум и закаляли свою волю, или «Мертвый Дом», где медленно угасала жизнь революционеров? Из воспоминаний подпольщиков можно услышать рассказы, оправдывающие и то и другое название.

Нужно сказать, что в разное время при разных режимах тюрьма, действительно, была то тем, то другим.

Пять лет. которые я провел во Владимирской тюрьме, относится как раз к переходному периоду: к двум разным тюремным режимам, характерным для всех русских тюрем того времени.

Как я уже писал в своих первых воспоминаниях о работе Соц. Дем. большевиков во Владимирской губернии, 17 апреля (ст. ст.) 1907 года, вместе с тов. Растопчиным (ныне член ЦКК ВКП(б) я по приказу пристава Дробышова, от 1 апреля того же года, был отправлен во Владимирскую каторжную тюрьму, где имелись три корпуса: так называемым «Польский», одиночный, занятый подследственными, «Центральный» во дворе с каторжанами. Впоследствии вся тюрьма была превращена в каторжанскую.

Был хороший апрельский солнечный день. Под конвоем двух городовых, имевших приказ «стрелять в затылок, если попытаемся бежать»,— мы шли во Владимирскую тюрьму. На душе было по-весеннему радостно. Мысль как-то не останавливалась на том, что уходишь на долгие годы, а может быть и навсегда.

Процедура с тюремной канцелярией заняла немного времени: нас привели во второй этаж «Польского» корпуса.

С заключенными мы встретились, как со старыми знакомыми. И, действительно, здесь было не мало тех, с которыми встречались или по подпольной работе, или знали от других. Начальником тюрьмы был некто Имшенецкий.

Режим был, сравнительно, свободный.

Пpoгулки делались всеми камерами вместе два раза в день по часу.

Была с волей установлена почта, получали газеты; кроме того, почти каждый день кого-либо новенького приводили в тюрьму, от которого мы узнавали о ходе подпольной работы.

В это время в «Польском» же корпусе, кажется, во второй камере, сидел М.В. Фрунзе — сначала одни, но потом его на прогулку стали пускать вместе со всеми. Он начал на прогулках читать лекции о профессиональном движении в разных странах. Потом прибыл в тюрьму И.М. Херасков, который тоже читал лекции во время прогулок.

Из соц. демокр. помню Ф.И. Калинина, рабочего, столяра, осужденного по делу «Александровской республики», теперь умершего, бывш. члена Коллегии Нарком. Просвещения. Он и еще другой рабочий из Тулы, арестованный на собрании в Иваново-Вознесенске, Вася Киселев, особенно бросались мне в глаза своей серьезностью и рвением к углубленному изучению марксизма.

Они много читали и часто на прогулке беседовали с Фрунзе или Херасковым об эмпириомонизме и диалектическом материализме. Их пример заражал нас энергией к расширению знаний, и для многих это время было временем учебы, тем более, что книги получать было, сравнительно, легко. Люди приходили и уходили, кто в ссылку, кто в Сибирь, изредка освобождались. Только за время 1 ½ лет, начиная с половины 1907 г., перед моими глазами прошлo не менее 3-х сотен подследственных заключенных. Здесь были и рабочие, и крестьяне, и интеллигенты из всех городов Владимирской губернии. Из них Фрунзе и Гусев, его сопроцесник, были выбраны от Иваново-Вознесенской губернии на Лондонский съезд, но поехать им не пришлось: захватила тюрьма в свои каменные объятья. И тюрьме мы часто вели споры о бойкоте Гос. Думы и о боевых дружинах.

Бюст И.Н. Уткина на мемориальном комплексе «Красная Талка» в Иванове

Вспоминая о боевых дружинах, нельзя пройти мимо светлой личности рабочего Ивана Уткина, по кличке «Станко», руководителя боевых дружин Иваново-Вознесенского и Шуйского районов. Безграмотный подпасок в прошлом, он путем самообразования научился читать и писать и в дальнейшем не переставал пополнять знания. В тюрьме, вместе с другими рабочими, он, между прочим, занимался под моим руководством расширением знаний в математике и русском языке.

Его хрупкая фигура обладала в то же время сильно закаленной волей, твердостью и преданностью рабочему делу. Oн немного говорил о себе, — а ему было что рассказать об отваге и хладнокровии, с которыми он руководил боевыми дружинами. Он был приговорен впоследствии к бессрочной каторге.

Несколько раз мы встречались потом с ним, будучи осужденными. Последнее «прости» он послал мне из больницы. Как не хотелось ему умирать, как хотелось ему еще поработать для общего дела освобождения рабочего класса, - об этом рассказал мне товарищ, лежавший с ним в одной палате.

Вернусь к подследственному сидению. В спорах с эс-эрами, которые группировались около фабриканта Баранова, сидевшего по делу «Александровской Республики», мы оттачивали свои знания и понимание диалектики истории. Здесь уместно будет сказать, что у эс-эров, как и на воле, к сожалению, научного багажа было чрезвычайно мало. В агитации они больше выигрывали на чувстве и показной революционности и очень обижались, когда мы говорили, что их теория мелко-буржуазная и объективно нереволюционная. Они называли нас твердо-каменными и буквоедами. Но как характерно для подпольщиков - соц. демократов то, что в тюрьме они под взаимным воздействием приучились еще больше любить книгу, используя свободное время. Вот почему средний рабочий соц. демократ теоретически много был сильнее среднего рабочего эс-эра.

Этo особенно надо не забывать нашим молодым комсомольцам, беря со старой большевистском гвардии пример. Между прочим был случайно в тюрьме один кадет из Меленок, льно-торговец Иванов, с которым в стихотворной форме очень удачно полемизировал тов. Херасков.

Сидя в тюрьме, мы мало надеялись на удачу в суде, а потому пытались неоднократно устроить побеги. Так, в 1907 году была предпринята попытка устроить побег из «Польского Корпуса» тов. Фрунзе и Растопчина. На воле подготовлял побег освободившийся пожилой картузник Кукушкин, любитель выпить и попавший в тюрьму, как содействующий. Он за выпивкой должен был склонить надзирателя к соучастию в побеге. Вести от Кукушкина были хорошие, назначен был вечер побега. Из нашей камеры, находившейся в «Польском Корпусе», окном на фасад и углом к кладбищу. Растопчин пилил не один вечер решетку. Лязг пилки трудно было заглушить разным шумом и песнями, но надзиратель как-бы не обращал внимания. Это увеличивало надежду на то. Что он согласен помочь побегу. Фрунзе сидел через маленькую камеру от нашей, и к нему по водопроводной трубе была устроена передача почты. План побега был такой: когда все будет готово, то разобрать кирпичи около трубы недолго, с тем, чтобы Фрунзе мог пробраться в нашу камеру. Отсюда через окно беглецы должны были спуститься на двор, а надзиратель должен был притвориться спящим. Дальше оставалось забраться по крышам на цейхгауз, а там через забор — к кладбищу. Решетка была надпилена настолько, что можно было рукой отогнуть прут. На кладбище дожидался Кукушкин. Надзиратель в известный час должен был дать знак, что можно начинать, но в последний момент он струсил и ожидаемого знака не дал. Так решетка и осталась надпиленной. Вероятно, это осталось и до настоящего времени, ибо так было сделано аккуратно, что после часто надзиратели проверяли решетки стуком молотка, но никогда этой надпилки не обнаруживали.

В начале лета 1907 г. был вынесен первый во Владимире смертный приговор Ив.-Возн. боевику с-р., рабочему Башмакову.

Перед сидящими товарищами встал вопрос: можно ли подавать в этом случае прошение царю о помиловании? Кадет Иванов все время уговаривал Башмакова подать таковое прошение, а с-р Баранов не давал определенного ответа. Все же остальные товарищи стремились поддержать у тов. Башмакова стойкость духа до последнего момента. Ждали по ночам, когда поведут его из камеры, которая была во втором этаже «Польского» корпуса (с выходом на лестницу и окном на центральный двор) с тем, чтобы во всех камерах ночью демонстративно запеть. Об этом сговорились и с каторжанским корпусом. В ту ночь, когда ждали, его не взяли, а спустя дня два только несколько товарищей проснулись от звякания ключей, услышали звон кандалов и последний крик тов. Башмакова: «Прощайте, товарищи!».

После мы узнали, что его повесили в сторожевой каменной будке напротив тюрьмы, у заставы. На другой день весть разнеслась по всей тюрьме и во время прогулки, как на каторжном дворе, так и у подследственных, была устроена демонстрация с черными и красными флагами и пением похоронного марша.

Вскоре после того, как я сел в тюрьму, произошла смена начальника тюрьмы. Был назначен некто Парфенов из Москвы, которому приговоренная к повешению анархистка Фрумкина перед смертью объявила, что по приговору группы за издевательство постановлено его убить. Может быть, это обстоятельство и его шкурный страх, или вернее - установившиеся тюремные условия противостояли его рвению, известному по Москве; как бы то ни было, но резкого изменения режима во Владимирской тюрьме с его приездом не произошло. Была, правда, одна стычка в большой эсеровской камере, где долго пели на окнах. Надзиратель потребовал прекратить пение, но они не прекратили. Начальник вызвал конвой, тот выстроился перед окнами, взял ружья на прицел. Певшие с окон не сходили и начальник спасовал. Увел конвой и лишил лишь на некоторое время камеру прогулок.

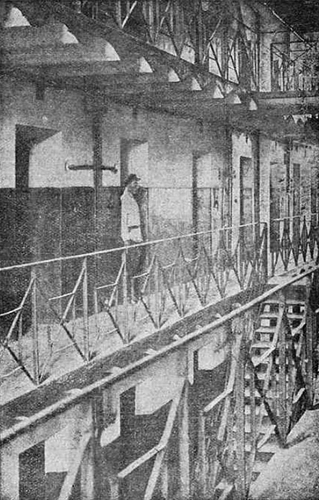

Внутренний вид одиночного корпуса во Владимирской Каторжной Тюрьме

Вскоре всех подследственных перевели в одиночки. Там в это время уже сидели гусевцы, а потом привели ореховских рабочих - Муранова, Бугрова, Румянцева, Ловачева и других. Я попал в верхний этаж, называвшийся «Американской камерой». Это настоящие железные клетки, где человеку можно только повернуться (окон в камере нет, а между решеткой и окном проход, так что к окну подойти нельзя). Но так как режим был сравнительно свободный, то мы сразу, как только вошло в одиночки человек 20, начали ломать замки у дверей клеток, чтоб нас нельзя было запирать по клеткам. После этой операции получилась очень удобная общая большая камера по всему этажу с окнами на все четыре стороны: и удобная еще тем, что если, кто захотел бы уединиться и полежать, то мог уйти в свою клетку, одним словом, как в хорошей гостинице. Окна весь день к одиночках открыты. Почта, разговоры и споры, сидя на окнах, целые дни. Начал издаваться сатирический журнал. Из каторжан в это время в одиночках сидели Мицкевич (большевик), Гоц (эс-эр). В «американских» клетках я организовал две группы из рабочих и крестьян и вел с ними занятия по русскому языку, математике, и другим предметам. В этих же «американках» сидели вместе со мной арестованные в Иваново-Вознесенске Петр Николаевич Караваев (ныне Член ЦКК ВКП(б) и Николай Николаевич Соколов (умер в Харькове).

Мы знали только поверку в шесть часов вечера, а всем остальным временем могли совершенно свободно располагать, конечно, в пределах 4-го этажа. Начали даже устраивать спектакли. Очень недурно устраивали гриммировку. Платья из одеял, а волосы из пакли. Помню, сыграли пьесу «Медведь» Чехова. «На конспиративной квартире» и «На дворе во флигеле» Чирикова. И так как я недурно играл в „Медведе" отца невесты, то меня впоследствии и прозвали „Мамочкой" (отец невесты в разговоре всех называл «Мамочкой»). Но однажды во время игры пришел помощник начальника тюрьмы Васильев. Он был возмущен такими вольностями, a так как кроме того один из действующих лиц, Коля Нарбеков, был одет чиновником, с погонами, желтыми пуговицам и с шашкой, то пом. начальника понял, что так загримировавшись, мы, пожалуй, и побег можем устроить. Пришлось нам вскоре с этим развлечением покончить.

На кладбище приходили на свидание с нами родственники и знакомые. Мы перекликались с ними, но однажды эта перекличка едва не стоила нам жизни. За каменной стеной был поставлен военный конвой; в большинстве, конвойные солдаты относились к этим перекличкам тюрьмы с волей пассивно. Однажды даже в конвой попал мой знакомый из нашей Владимирской военной соц.-дем. группы, с которым я тоже успел перекинуться парой слов. Конечно, для него это было очень небезопасно, и потому разговор был короток. Как-то, в праздник, я занимался с группой рабочих, а на окне другая группа сидела и перекликалась с родственниками, которые находились на кладбище. На часах стоял молодой и ретивый службист. Он крикнул, чтобы сошли с окна. Товарищи не обращали внимания. Он взял ружье на прицел и спустил курок. Пуля пролетела поверх головы сидящих на окне и впилась в потолок. Сидевшие на окне и мы, подбежавшие, возмущенно начали кричать солдату «палач» и посылать другие негодующие возгласы. Вдруг – второй выстрел, и рядом со мной стоящий товарищ схватился со стоном за бок. Но оказалось, что дело обошлось счастливо. Пуля должна была попасть прямо мне в грудь но попала в решетку, изогнула ее, расплющила до половины, а товарищу в бок попали только мелкие осколки и ржавчина от решетки; испещрили всю кожу, но не проникли далеко. Тов. Симонов, так его звали, скоро вылечился. На другой день мы, было, начали протест голодовкой, но так как стрелял не надзиратель, а военный конвой, то, чувствуя, что протест бесполезен, скоро прекратили его. Солдат получил одобрение в приказе и 3 рубля наградные. Вскоре из верхнего этажа нас перевели в одиночки нижних этажей, но за переполнением тюрьмы разместили по два человека в каждой одиночке.

Теперь перейду к положению каторжан, к которым я попал по приговору суда, состоявшегося к конце августа 1908 года. До этого времени каторжане пользовались сравнительно свободным режимом. Получали книги, газеты и письма, часто имели свидания. Кандалы днем бессрочники носили, но на ночь снимали. Делалось это просто: сплющивали кольца кандалов из круга в эллипс и, смазывая пятки мылом, снимали кандалы и тем же способом их надевали. Закон был соблюден. В каторжанском корпусе шла жестокая борьба между уголовными и политическими. У уголовных много сохранилось в быте и нравах традиций, описанных в «Мертвом доме» Достоевского. «Иваны» — эти старые каторжане-уголовники, рецидивисты – были царьками. Они третировали вновь пришедших в каторгу и жестоко эксплуатировали их, отнимая у них передачи, заставляя выполнять самую грязную работу, как, например, выносить «парашу», и называя молодых «шпаной» и «грачами». Если попадали в каторгу молодые уголовные, то нередко насиловали их. Если такого «Ивана» обзовешь именем женского рода, например, «свиньей», то он должен за это отомстить, ибо это равносильно названию «б-дь», что значит иначе «лягавый», или еще иначе «провокатор» — осведомитель тюремного начальства. Ругаться же четырех-этажной матершиной было не только не зазорно, но, наоборот, очень похвально, и по тому «Иваны» особенно отличались изощренными ругательствами.

До 1905 года каторжане-политики были, сравнительно, маленькой группой на каторге, и для них был один выход: изолироваться от уголовных в защите своих прав от тюремщиков.

Памятник борцам революции 1905 года на Князь-Владимирском кладбище.

После 1905 года матросы, солдаты, рабочие и крестьяне уже массами начали заполнять каторгу. Их здоровое чутье не могло мириться с нравами уголовной каторги. Во всех тюрьмах начались столкновения уголовных и политических. Они усилились особенно после введения строжайшего режима в каторжных тюрьмах. Уголовные обвинения политиков в том, что из-за них ввели и этот режим для всех, тогда как они помнили времена, когда тюремные надзиратели и конвой вместе с ними и пили и играли в карты и узаконяли нравы, существовавшие на уголовной каторге. Как-то, в 1907 году, осенью это столкновение во Владимирской каторге дошло до открытого убийства. Один из солдат-каторжан не выдержал и на грозы угрозы «убить его» сам пырнул ножом уголовного. Уголовные хотя потом и распространяли слух, что этот солдат убит в этапе в Сибири, но выступление солдата заставило их присмиреть и понять, что на каторгу пришла новая сила-политики, которые с их нравами мириться не станут. Тюремное начальство учло эту рознь и впоследствии все время старалось размещать политиков с уголовными. Они знали, что в смешанной камере меньше сплоченности и единства, и одновременно знали, что это усиливало для политических моральную пытку каторжного режима.

Мысль каторжан-политиков, особенно бессрочных, все время работала над планом побега. Не мало было самых сложных попыток, но все они кончались провалом или в начале, или в конце. То по неосторожности, то из-за провала уголовных. Но с введением сурового режима, пресеклись почти всякие возможности к побегу: я говорю «почти», ибо попытки были и при этом режиме.

До Владимирской каторжном тюрьмы новый режим докатился к концу 1908 года. Начальником был назначен из Петербургской пересыльной тюрьмы некто Гудима-деспот по природе. Рассказывали, что брат его, будучи тюремщиком на Сахалине, был убит уголовными за свои издевательства.

Первый раз он показался во время прогулки на каторжном дворе со сворой помощников и надзирателей. Старший надзиратель Черепков скомандовал: «смирно!» Каторжане, как гуляли врассыпную, так и встали, но без особого страха и покорности. Он скомандовал, чтобы сняли шапки и выстроились на прогулку попарно. Слухи об усилении режима в других тюрьмах доходили до нас еще до приезда Гудима, и потому, естественно, как самозащита, у всех каторжан вылился протест против этого нововведения гулять попарно. Раздались свистки и улюлюканье по всему двору, из всех окон откликнулись тем же сидящие в камерах. Был момент, и казалось, что начальника разорвут на месте, но не нашлось решительного, который бы нанес первый удар, увлекая за собой всю толпу. Помощники и надзиратели испугались, но Гудима выдержал, и, настаивая на своем приказе, отступил на первый двор. Через четверть часа прогулка кончилась. Каторжане спокойно ушли в камеры. Следующую партию уже не пустили, и тюрьма насторожилась в ожидании грозы. Я вместе с тремя сопроцессниками — Неждановым, Дегтяревым и Рыболовским — сидел в нижнем этаже в угольной камере, кажется, в 16-й, для четверых. Дорога в каторжный корпус шла мимо наших окон. Начинало смеркаться. Мимо камеры прошел в корпус большой наряд надзирателей. Тишина... Все насторожились, что-то будет? Стук ног и хлопанье дверей камер раздалось во втором и третьем этажах. Из корпуса проследовали под конвоем тех же надзирателей мимо нашего окна человек шесть каторжан. Решили — ведут на порку. Так это и было — через некоторое время они возвращались в корпус, едва передвигая ноги. Тюрьма замерла... Что делать, как реагировать? Вспомнили методы борьбы карийцев, но начальник был хитер: он подверг порке часть уголовных, для которых это было в меньшей степени моральной пыткой, а более физической. На другой день начал кое-кто готовить ножи, чтобы отомстить Гудиме во время проверки. Но он был опытный тюремщик. Он долго не появлялся в камерах и только тогда, когда первый пыл прошел, он пошел по камерам под строгим конвоем и торжественно заявлял: «насколько я строг, настолько и милостив». Для многих, не бывших на каторге, непонятно, как можно было людей, которые не боялись потерять свою жизнь за революцию, которые, будучи подследственными, не допускали ни малейшего оскорбления своей личности, подчинить унизительному режиму — заставить гулять попарно, снимать шапки при появлении начальства, кричать: «здравия желаю, Ваше высокоблагородие», есть глазами начальство, тянуться по швам и пp. и пр. Одним из главных орудий у начальства была статья законов, по которой каторжанина можно было подвергать телесному наказанию. Это в то время, когда политики на каторге были не маленькой группой интеллигентов и рабочих революционеров, а массой, когда с воли не слышно было никакого отзвука на протесты тюрьмы. Это было время поражения революции. Владимирскую тюрьму начали «завинчивать». Небольшое число подследственных из одиночек, к которым нельзя было применить порки и которые не подчинялись режиму. Гудима скоро перевел в пересыльную тюрьму у Красных Казарм. Наша тюрьма стала сплошь каторжной, за исключением арестантского отделения, которое оставалось в «Польском Kopпуce» в нижнем этаже.

Начались долгие годы беспросветного режима, злейшего издевательства над заключенными. Это было медленное умирание революционеров. Каждый день из больницы выносили гроба на кладбище. Были дни, когда выносили по 8 гробов. Не хватало сил переносить медленную пытку, и были случаи, когда каторжане или сами вешались в камере, или бросились с 3-го этажа в пролет, чтобы размозжить себе голову. Глаз надзиратели «в очко» в двери камеры и повеситься-то не давал спокойно. Смертная казнь к тому времени стала уже «бытовым явлением». В одиночках смертники уже не переводились. Мысль как-то примирилась с этим, и приходилось удивляться тому притуплению чувств, которое овладевало заключенными. Только иногда, когда весть о смертном приговоре касалась близкого друга, с болью и ненавистью чувствовалось все бессилие каторжника. Мало того, казалось, что вся Россия сплошная каторга.

Так, помню, получил я маленькую записку от Фрунзе, «Арсения», когда он вторично был приговорен к смерти. Он, как и всегда, несмотря на всю тяжесть чувства, был бодр и искренен. Он был готов к смерти за дело революции и в то же время правдиво писал, что, хотя понимает всю безнадежность положения, но помимо его воли, где-то в уголке сердца, таится у него надежда на жизнь. Что было написать ему в ответ на записку? Успокаивать и тем самым увеличить его маленькую надежду, казалось обманывать и его и себя. В oтвет я выразил только одну мысль, что если придется встретить ему смерть, то, зная его, я уверен, что он встретит ее с достоинством революционера. Как-то вскоре, на прогулке, один из друзей, товарищ Башлыков, тверской рабочий, показал мне пальцами на шею. Без слов я понял, что это касается смерти Миши Фрунзе. После этой вести, придя в камеру, друзья — сопроцессники глубоким молчанием выразили свои чувства, но я не выдержал, спазмы сжимали горло и слезы невольно покатились из глаз. К счастью, потом оказалось, что это было ложной вестью: Фрунзе М. заменили смертный приговор 6-ю годами каторги и перевели потом в нашу камеру. Как радостно мы встретили его, видя живым. Теперь, на восьмом году революции, мы снова и на веки потеряли его, но воспоминания о нем так живы, что хочется в ближайшее же время побольше написать о его столь переменчивой судьбе и, в частности, о его пребывании в тюрьме и каторге.

Режим все крепчал. По административной лестнице подвигались те надзиратели из молодых, которые выказывали больше рвения в деле издевательства над заключенными. В карцер записывались ежедневно десятки: громко разговариваешь — карцер, подошел к окну или к двери — в карцер, обернулся на прогулке — в карцер, передал табачку нуждающемуся - в карцер и т. д. и т. п. Вслух надзиратели перекликались и похвалялись друг перед другом, сколько тот или другой записал в карцер. Тот, который попадал в опалу к надзирателю, неминуемо, через непрерывное почти сидение в каторге, уходил в больницу, а потом и на кладбище.

Не забуду латыша Фукса, который, бывало, на прогулке выделялся изо всех своей богатырской фигурой, но который за свой непокорный нрав почти беспрерывно просидел 90 дней в карцере, ушел в больницу и потом на кладбище. Сколько лучших жизней вырвало это время и этот режим из среды рабочих и крестьянских сыновей - не подсчитать.

В 1909 или 1910 году начальника тюрьмы Гудиму сменил вновь назначенный Синайский. Это тот самый Синайский, который потом особенно отличился зверством в Орловской каторжной тюрьме. Владимирская тюрьма уже была достаточна завинчена и он только своей жестокой карцерной политикой довел тюрьму до могильной тишины. Ни у кого уже не было надежды хотя бы с самым ничтожным успехом и при больших жертвах бороться против гнетущего режима. «Руки по швам», «шапки долой», «здравие желаю, ваше высокоблагородие», пение «спаси, господи, люди твоя» и обыски с раздеванием до гола — все выполнялось беспрекословно. Всякое сопротивление было безнадежно. Краткосрочники жили только надеждой на окончание срока, а бессрочники несли этот гнет только по инерции и благодаря громадной жажды к жизни, которая особенно развивается в тюрьме.

Были попытки и побегов, равносильные самоубийству. Мы сопроцесники сидели в 3-м этаже в 11 камере, а рядом сидели в 10-й бессрочники и 20-ти летники. В 5 часов утра начали из камер выводить на оправку. Еще не рассветало. Мы приготовились к cвоей очереди, а перед нами пошла на оправку 10-я камера. Четверо из камеры пошли с надзирателем через двор на кухню за хлебом. Этим моментом они и решили воспользоваться для побега, распилив заранее кандалы, чтоб сбросить их с ног, когда очутятся по ту сторону стены. Схватив за горло надзирателя и выхватив у него револьвер, они втолкнули его в кухню, а сами бросились сначала на крышу крыльца кухни, а потом на крышу самой одно-этажной кухни, за которой стояла цепь часовых, а далее было кладбище и воля. Надзиратель успел вскрикнуть. В ответ на этот крик раздался тревожный выстрел надзирателя с другого поста во дворе, и часовые солдаты за стеной своими выстрелами уложили показавшихся на крыше беглецов. Двое убиты были на крыше, один опасно ранен и только один остался жив, но потерял психическое равновесие. В таком состоянии он был перед судом, приговорен к смертной казни и повешен. Словом это был не побег, а самоубийство потерявших всякую надежду на жизнь людей

Один из этапов

Тех, кого начальство считало необходимым изолировать в более строгие условия, направляли в одиночки, где режим был особенно строг. Корпус с одиночками был под начальством зверя-старшего надзирателя Степанова. В конце 10-го года меня перебросили туда в одну из одиночек вместе со студентом Калабиным. Причины переброски нам не указали, но после, со слов надзирателей, нам говорили, что в Англии появилась статья в печати о зверствах во Владимирской тюрьме, и начальство, не зная, кто ее написал, подозревало нас с Калабиным, как старых владимирцев, имевших связи на воле. Тут была полная изоляция, и только в силу тесноты в тюрьме в одиночку сажали по 2 человека. Но так как одиночки были с пролетом в середине на все три этажи, то все звуки гулко отдавались по всему корпусу, и то и дело слышен был оклик надзирателя: «тише, не разговаривать, не бряцать кандалами!». Этo относилось к людям, закованным и в ручные и ножные кандалы. Приходилось туго натягивать цепи кандалов, поддерживая рукой, чтобы при ходьбе цепи не бряцали. Я боялся, что потеряю голос, ибо за 6 месяцев, которые я просидел в одиночке с Калабиным, мы могли разговаривать только в полголоca или даже шепотом. Оправляться нужно было в течение 2-3 минут. Это хватило только для того, чтоб выплеснуть бегом из параши и плеснуть из под крана воды на руки и лицо. Особенно это мудрено было сделать бессрочникам, закованным в ножные и ручные кандалы, а Степанов при этом громко, поначальнически, с матерной руганью окликал, поторапливая делать скорее. Но здесь были и хорошие надзиратели. Так, один надзиратель из села Федоровского, Владимирского уезда, слыхавший обо мне в бытность мою еще учителем, в селе Яновце, попав надзирателем в наш этаж, взялся передавать письма на волю. Реакция в России отразилась и на связях тюрьмы с волей. Я не мог восстановить связи ни с кем из знакомых, близких по партийной организации, и пришлось передавать письма в адрес моей старушки матери, которая в это время жила во Владимире.

Этот гнетущий режим и общая реакция в России, отсутствие соответствующей моральной поддержки с воли приводили частично к тому, что некоторые солдаты и крестьяне, захваченные революционной волной 1905 года, не выдерживали и подавали покаянные прошения на «высочайшее имя». Конечно, это им нисколько не помогало вырваться из когтей дьявола, а потом, по выходе в ссылку, они, как «прошенисты», не принимались в колонию политических ссыльных. Для данного момента отсюда можно сделать только одно заключение: как важна моральная и материальная поддержка МОПРа узникам западно-европейского капитала! И недаром поэтому общество бывших полит-каторжан и ссыльно-переселенцев приняло caмoe деятельное участие в основании МОПР.

В 1911 году во Владимире сменился начальник тюрьмы Синайский — Давыдовым. Режим немножко полегчал, но не в силу личных качеств Давыдова, а ввиду того, что эксцессы в различных тюрьмах России, подобные сопротивлению в мастерских Бутырской тюрьмы, влияние заграничной печати и охлаждение реакционного похмелья давали, кое-какие результаты.

Нам сопроцессникам посчастливилось, было, разузнать о существовании 123 ст. Угол. Улож., по которой допускалось на 1/3 получить сокращение тюремного срока, а в Июле 1911 года мы были направлены в Сибирь на бессрочное поселение. Но «знаменитый» министр Щегловитов постарался закрыть эту лазейку, разъяснив, что хотя судились и по новому Уг. Улож., но в тюрьмах сидим старых. Вот почему мы уже в Иркутской пересыльной тюрьме получили извещение, что эта статья к нам не относится, и были направлены досиживать срок в Александровский Централ Иркутской губернии.

В итоге, не мало погибло друзей рабочего класса в тюрьмах России за эти годы. Могилы на Владимирском кладбище частичные свидетели тому.

Вместе с тем не мало вышло оттуда и закаленных борцов, которые, хота и провели в тюрьме и ссылке нe одни десяток лет, но остались верны тем революционным идеям, которые не убьешь, так как это массовые идеи, они выросли из насущных интересов пролетариата и трудового крестьянства.

При моем аресте я сказал приставу Дробышеву: «чтобы вы ни делали, но победителями будем Мы, а не Вы!!!» И это оправдалось самым очевидным образом, потому что идеи большевизма были идеями широких рабочих и вообще трудящихся масс, они вытекали из их классовых интересов и вели на революционную борьбу, в решительный бой с ненавистным царским режимом.

Источник: Скобенников А.И. Во Владимирской каторжной тюрьме. Издание Владимирского ГУБКОМА МОПР. Владимир. 1926

Продолжение »»» Каторжный «Владимирский централ» (И.А. Козлов)

Стачечное движение во Владимирской губернии в 1906-1907 гг.

Владимирский лагерь принудительных работ

Исправдом

"Владимирский централ"

Copyright © 2017 Любовь безусловная

|