Герцен Александр Иванович и его годы жизни во Владимире «Город Владимир остался сияющей точкой в дали моей молодости».

А. Герцен

Герцен Александр Иванович

Герцен Александр Иванович родился в доме 25 по Тверскому бульвару. Сегодня это здание Литературного института имени Горького. В палисаднике института установлен памятник Герцену…

Вокруг Герцена и его друга Н.П. Огарёва в университете сложился кружок революционного направления, в который входили Н.И. Сазонов, Н.М. Сатин, Н.Х. Кетчер, В.В. Пассек.

Герцен Александр Иванович

Деятельность кружка Герцена-Огарёва продолжалась и после окончания его членами учёбы в университете. Весной 1833 года они организовали сбор средств студентам, отданным в солдаты по делу Н.П. Сунгурова. В феврале 1834 года Герцен составил программу журнала, задуманного в кружке с целью «следить за человечеством в главнейших фазах его развития». В июле 1834 года Герцен вместе с другими членами кружка был арестован по ложному обвинению в распевании пасквильных песен, порочащих императорскую фамилию. В апреле 1835 года Герцен был выслан в Пермь, а оттуда в Вятку, где и был определён на службу в канцелярию губернатора.

За устройство выставки местных произведений и объяснения, данные при её осмотре наследнику престола (будущему Александру II), по ходатайству Жуковского в конце 1837 года был переведён на службу советником правления во Владимир.

Наталья Александровна Захарьина

Перевода во Владимир из Вятки Герцен добился не без умысла. Владимир был ближе к Москве, к Наташе - его невесте (Наталья Александровна Захарьина). Наталья Александровна Захарьина была двоюродной сестрой Герцена, поэтому их родственники были против брака.

Natalie, Наташа, - так называл он в своих частых, иногда ежедневных, письмах Наталью Александровну Захарьину, воспитанницу его строгой тетки в Москве.

Три года, проведенные в Вятке, Герцен не переставал мечтать о встрече с Наташей Захарьиной. Наконец мечта осуществилась. Сани, запряженные тройкой лошадей, мчали его под новый год дорогой на Владимир.

«Так въезжал я на почтовых в 1838 год - в лучший, в самый светлый год моей жизни», - писал впоследствии об этом Герцен в «Былом и думах». «На другой день, часов в восемь вечера, приехал я во Владимир и остановился в гостинице, чрезвычайно верно описанной в «Тарантаса», с своей курицей «с рысью», хлебным патише и уксусом, вместо бордо».

Гостиница "Клязьма". 1967 год.

Писатель В.А. Соллогуб в путевых впечатлениях, опубликованных им в 1840 году и озаглавленных «Тарантас», дал адрес той гостиницы (снесена) - она была расположена на «главной улице». Ныне эта улица Б. Московская. Возможно, что простоявшее здесь около полутора столетий здание, известное в последние годы как гостиница "Клязьма", и послужило тогда Герцену первым пристанищем в городе.

Здесь, в гостинице, его ждал Гаврила Семёнович Найдёнов - староста владимирской деревни его отца. Богатый московский барин Иван Алексеевич Яковлев, отец Герцена, приказал ему встретить сына во Владимире и помочь устроиться. С его помощью Герцен снял квартиру в центре города, близ Золотых ворот, в доме титулярного советника Никиты Антоновича Адоева. Дом был двухэтажный, кирпичный. На первом этаже - постоялый двор, второй этаж хозяин сдавал внаём. Герцен снял для себя и своего камердинера Матвея три комнаты на втором этаже.

В соседнем доме (ул. Большая Московская, 2) находилась Губернская почтовая контора, что очень устраивало Герцена. Сюда он будет приходить часто - получать и отправлять письма, встречать приезжавших к нему гостей.

Губернская почтовая контора

Иван Эммануилович Курута

Во Владимире Герцен был направлен на службу в канцелярию губернатора Ивана Эммануиловича Куруты. «Губернатор Курута, умный грек, хорошо знал людей и давно успел охладеть к добру и злу. Моё положение он понял тотчас и не делал ни малейшего опыта меня притеснять», - писал о нём Герцен. С губернатором и его женой Юлией Фёдоровной у него установились дружеские отношения, Герцен часто посещал губернаторский дом (ул. Большая Московская, 62). И.Э. Курута пригласил его давать уроки своим дочерям Людмиле и Клавдии.

«Дом губернатора»

1 января 1838 г. было первым днем существования газеты «Владимирские губернские ведомости». В новый год, в субботу, вышел № 1-й этого первого провинциального периодического издания. Это была типичная для того времени губернская газета. Издание газеты для провинциального города было делом новым и непростым, и губернатор И.Э. Курута не сразу мог найти редактора для неофициальной части газеты. Поэтому приехавший во Владимир Герцен стал для губернатора настоящей находкой: он сумел оценить его ум, образованность и эрудицию. И, несмотря на то, что Герцен был политическим ссыльным, 30 января (по старому стилю) 1838 года И.Э. Курута назначил его редактором неофициальной части газеты, которая называлась «Прибавление к Владимирским губернским ведомостям». Герцен приступил к редактированию неофициальной части «Ведомостей» или «прибавлений» лишь 12 марта, с 10-го номера. И в них стали отражаться взгляды демократически настроенных людей того времени. Первостепенной задачей Герцен считал ознакомление читателей с тяжелым экономическим положением народа, его бытом. Пользуясь правом печатать статистические материалы, Герцен-редактор с большим искусством отбирал и печатал сведения, свидетельствующие о страшной действительности. Вот, например, сведения из напечатанной таблицы детской смертности в сиротских воспитательных домах губернии: в г. Суздале в 1837 году было «принесено тайным образом и отдано на воспитание» 43 младенца, умерло - 40; в г. Юрьеве в 1838 году состояло 38 младенцев, из них умерло - 36. На страницах «Владимирских губернских ведомостей» Герцен стремился освещать историю края и его архитектурных памятников.

За два года своей работы в газете Герцен сделал многое. Он сумел найти и привлечь к работе людей, интересующихся историей, краеведением, завёл с ними переписку, призывал их участвовать в газете в качестве корреспондентов. Он стал регулярно публиковать краеведческие материалы, способствуя развитию у читателей интерес к местной истории. Благодаря ему газета стала объединяющим центром для владимирских краеведов. Можно сказать, что Герцен стоял у истоков владимирского краеведения, и даже опубликовал в газете составленную им программу изучения Владимирской губернии. Он указывал на необходимость сбора сведений о народном быте, занятиях населения, о фольклоре, исторических памятниках, о промышленности, торговле, ремёслах, о климате, почвах, о флоре, фауне и многом другом. Благодаря Герцену в газете появились очерки о городах губернии, о церковной истории. К материалам, опубликованным Александром Ивановичем в газете, до сих пор обращаются владимирские краеведы.

Публиковал он и собственные статьи и заметки, но не подписывал их, иногда ставил свои инициалы - А.Г. Известен лишь один материал, подписанный его именем и фамилией - это статья о Владимирской публичной библиотеке. В статье он стремился привлечь общественное внимание к библиотеке и её нуждам, разъяснить её образовательное значение и важность для города. Первая публичная библиотека была открыта за четыре года до приезда Герцена во Владимир - 1 января 1834 года. Находилась она на первом этаже Дворянского собрания (ул. Большая Московская, 33).

Дом Дворянского Собрания. Ул. Б. Московская, д. 33/35

Герцен стал постоянным читателем библиотеки. Но в 1840 году библиотека была закрыта.

Он был в курсе всех дел Владимирской мужской гимназии, его даже приглашали на экзамены. В 1839 году в гимназии открыли физический кабинет, и Герцен подарил для него прибор, употребляемый для определения количества водорода, содержащегося в воздухе.

Здание, куда Герцен ходил по служебным делам, - губернские Присутственные места, больше известные как Палаты (ул. Большая Московская, 58).

«Присутственные места». 1882 г.

Редакция газеты размещалась на втором этаже присутственных мест. Здесь же, на втором этаже, размещалась канцелярия губернатора, губернское правление, Казенная Палата. На первом этаже работала типография, где печаталась газета.

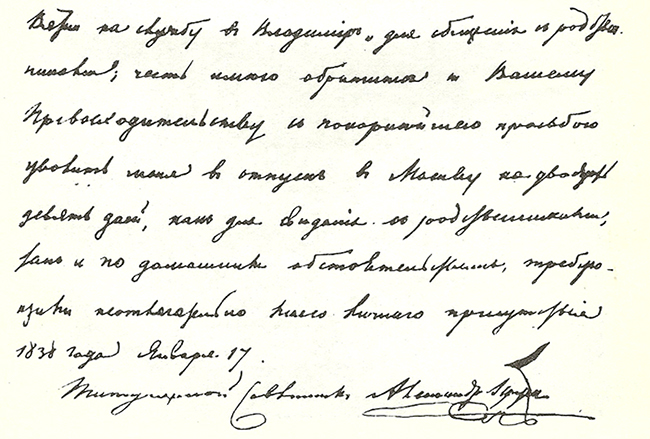

Рапорт А.И. Герцена владимирскому губернатору о предоставлении отпуска для поездки в Москву. 17 января 1838 г.

Грусть и душевное одиночество в первое время его жизни во Владимире были развеяны приездами родственников и друзей. Первой к нему приехала мать - Луиза Ивановна Гааг, а в феврале - брат Егор Иванович и близкий друг Николай Христофорович Кетчер. Друг Герцена Н.X. Кетчер, навестивший его во Владимире в феврале 1838 года, взялся уговорить отца Герцена дать согласие на женитьбу сына. Но добиться этого не удалось.

3 марта Герцену удалось тайно побывать в Москве и встретиться с невестой. Согласия родных на брак быть не могло. Молодым людям надо было самим решить свою судьбу. Смелость, мужество, риск требовались от них.

В апреле Герцен писал в Москву невесте: «Я начинаю любить наш маленький Владимир». В другом письме: «О, как прелестны окрестности маленького Владимира, это уже не Вятка, мрачная, суровая, осенённая елями и соснами. Владимир спит в садах и горах, разбросанный сам по горам».

В мае он получил известие, что Наталью пытались выдать замуж за другого человека. Герцен решился организовать похищение невесты.

8 мая на рассвете Герцен со своим камердинером Матвеем вновь тайно прибыл в Москву. Предстояло, тоже втайне, увезти невесту.

«Я прискакал за Наташей, взял ее в коляску, в чужом платке, в чужом салопе, 8 мая, в обед и поскакал назад», - сообщал он потом в одном из писем своему вятскому другу Витбергу.

Во Владимир влюбленные приехали на следующий день в шестом часу вечера. Оставались считанные часы, чтобы успеть обвенчаться. Заехали в дом знакомого чиновника - К.П. Смирнова, на Ильинской улице (ныне ул. Герцена; предполагается, что существующий дом № 29 и принадлежал Смирнову). Невесте здесь помогли одеться «к венцу».

Титулярный советник Константин Петрович Смирнов был знакомым И.А. Яковлева - отца Герцена. И когда Александра Ивановича перевели из вятской ссылки во Владимир, он просил К.П. Смирнова помогать сыну в случае необходимости. Очевидно поэтому Герцен привёз из Москвы свою невесту именно в этот дом. На этой же улице жил священник Иван Остроумов, который согласился обвенчать молодых.

Улица Герцена, д. 29

НАТАЛИ. АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН. Из книги «Былое и думы» «И вот мы одни, то есть вдвоем, несемся по Владимирской дороге.

В Бунькове, пока меняли лошадей, мы взошли на постоялый двор. Старушка хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на нас, сказала:

— Какая хозяюшка-то у тебя молоденькая да пригожая,— и оба-то вы, господь с вами,— парочка.

Мы покраснели до ушей, не смели взглянуть друг на друга и спросили чаю, чтоб скрыть смущение. На другой день часу в шестом мы приехали во Владимир. Время терять было нечего; я бросился, оставив у одного старого семейного человека невесту, узнать, все ли готово. Но кому же было готовить во Владимире?

Везде не без добрых людей. Во Владимире стоял тогда Сибирский уланский полк; я мало был знаком с офицерами, но, встречаясь довольно часто с одним из них в публичной библиотеке, я стал с ним кланяться; он был очень учтив и мил. С месяц спустя он признался мне, что знал меня и мою историю 1834 года, рассказал, что он сам из студентов Московского университета. Уезжая из Владимира и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумал об офицере, поехал к нему и прямо рассказал, в чем дело. Он, искренно тронутый моей доверенностью, пожал мне руку, все обещал и все исполнил.

Офицер ожидал меня во всей форме, с белыми отворотами, с кивером без чехла, с лядункой через плечо, со всякими шнурками. Он сообщил мне, что архиерей разрешил священнику венчать, но велел предварительно показать метрическое свидетельство. Я отдал офицеру свидетельство, а сам отправился к другому молодому человеку, тоже из Московского университета. Он служил свои два губернских года, по новому положению, в канцелярии губернатора и пропадал от скуки.

— Хотите быть шафером?

— У кого?

— У меня.

— Как, у вас?

— Да, да, у меня!

— Очень рад! Когда?

— Сейчас.

Он думал, что я шучу, но когда я ему наскоро сказал, в чем дело, он вспрыгнул от радости.— Быть шафером на тайной свадьбе, хлопотать, может, попасть под следствие, и все это в маленьком городе без всяких рассеяний. Он тотчас обещал достать для меня карету, четверку лошадей и бросился к комоду смотреть, есть ли чистый белый жилет.

Ехавши от него, я встретил моего улана: он вез на коленях священника. Представьте себе пестрого, разнаряженного офицера на маленьких дрожках с дородным попом, украшенным большой, расчесанной бородой, в шелковой рясе, которая цеплялась за все ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя внимание не только улицы, идущей от владимирских Золотых ворот, но и парижских бульваров или самой Режент-стрит. А улан и не подумал об этом, да и я подумал уже после. Священник ходил по домам с молебном,— это был Николин день, и мой кавалерист насилу где-то его поймал и взял в реквизицию. Мы поехали к архиерею.

Для того чтоб понять, в чем дело, надобно рассказать, как вообще архиерей мог быть замешан в него. За день до моего отъезда священник, согласившийся венчать, вдруг объявил, что без разрешения архиерея он венчать не станет, что он что-то слышал, что он боится. Сколько мы ни ораторствовали с уланом — священник уперся и стоял на своем. Улан предложил попробовать их полкового попа. Священник этот, бритый, стриженый, в длинном, долгополом сюртуке, в сапогах сверх штанов, смиренно куривший из солдатской трубчонки, хотя и был тронут некоторыми подробностями нашего предложения, но венчать отказался, говоря, и притом на каком-то польско-белорусском наречии, что им строго-настрого заказано венчать «цивильных».

— А нам еще строже запрещено быть свидетелями и шаферами без позволения,— заметил ему офицер,— а ведь вот я иду же.

— Иное дело, пред Иезусом иное дело.

— Смелым владеет бог,— сказал я улану,— я еду сейчас к архиерею. Да кстати, зачем же вы не спросите позволения?

— Не нужно. Полковник скажет жене, а та разболтает. Да еще, пожалуй, он не позволит.

Владимирский архиерей Парфений был умный, суровый и грубый старик; распорядительный и своеобычный, он равно мог быть губернатором или генералом, да еще, я думаю, генералом он был бы больше на месте, чем монахом; но случилось иначе, и он управлял своей епархией, как управлял бы дивизией на Кавказе. Я в нем вообще замечал гораздо больше свойств администратора, чем живого мертвеца. Он, впрочем, был больше человек крутой, чем злой; как все деловые люди, он понимал вопросы быстро, резко и бесился, когда ему толковали вздор или не понимали его. С такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чем с людьми мягкими, но слабыми и нерешительными. По обыкновению всех губернских городов, я после приезда во Владимир зашел раз после обедни к архиерею. Он радушно меня принял, благословил и потчевал семгой; потом просил как-нибудь приехать посидеть вечером, потолковать, говоря, что у него слабеют глаза и он читать по вечерам не может. Я был раза два-три; он говорил о литературе, знал все новые русские книги, читал журналы, итак, мы с ним были как нельзя лучше. Тем не менее не без страха постучал я в его архипастырскую дверь.

День был жаркий. Преосвященный Парфений принял меня в саду. Он сидел под большой тенистой липой, сняв клобук и распустив свои седые волосы. Перед ним стоял без шляпы, на самом солнце, статный плешивый протопоп и читал вслух какую-то бумагу; лицо его было багрово, и крупные капли пота выступали на лбу, он щурился от ослепительной белизны бумаги, освещенной солнцем,- и ни он не смел подвинуться, ни архиерей ему не говорил, чтоб он отошел.

— Садитесь,— сказал он мне, благословляя,— мы сейчас кончим, это наши консисторские делишки. Читай,— прибавил он протопопу, и тот, обтершись синим платком и откашлянув в сторону, снова принялся за чтение.

— Что скажете нового?— спросил меня Парфений, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей верной оказией, чтоб поцеловать руку.

Я рассказал ему об отказе священника.

— У вас есть свидетельства?

Я показал губернаторское разрешение.

— Только-то?

— Только.

Парфений улыбнулся.

— А со стороны невесты?

— Есть метрическое свидетельство, его привезут в день свадьбы.

— Когда свадьба?

— Через два дня.

— Что же, вы нашли дом?

— Нет еще.

— Ну, вот видите, — сказал мне Парфений, кладя палец за губу и растягивая себе рот, зацепивши им за щеку, одна из его любимых игрушек.— Вы человек умный и начитанный, ну, а старого воробья вам на мякине не провести. У вас тут что-то неладно; так вы, коли уж пожаловали ко мне, лучше расскажите мне ваше дело по совести, как на духу. Ну, я тогда прямо вам и скажу, что можно и чего нельзя, во всяком случае, совет дам не к худу.

Мне казалось мое дело так чисто и право, что я рассказал ему все, разумеется, не вступая в ненужные подробности. Старик слушал внимательно и часто смотрел мне в глаза. Оказалось, что он давнишний знакомый с княгиней и долею мог, стало быть, сам поверить истину моего рассказа.

— Понимаю, понимаю,— сказал он, когда я кончил.— Ну, дайте-ка я напишу от себя письмо к княгине.

— Будьте уверены, что все мирные средства ни к чему не приведут, капризы, ожесточение — все это зашло слишком далеко. Я вашему преосвященству все рассказал, так, как вы желали, теперь я прибавлю, если вы откажете в помощи, я буду принужден тайком, воровски, за деньги сделать то, что делаю теперь без шума, но прямо и открыто. Могу уверить вас в одном: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановят.

— Видишь,— сказал Парфений, вставая и потягиваясь,— прыткий какой, тебе все еще мало Перми-то, не укатали крутые горы. Что, я разве говорю, что запрещаю? Венчайся себе, пожалуй, противузаконного ничего нет; но лучше бы было семейно да кротко. Пришлите-ка ко мне вашего попа, уломаю его как-нибудь; ну, только одно помните: без документов со стороны невесты и не пробуйте. Так «ни тюрьма, ни ссылки» — ишь какие нынче, подумаешь, люди стали! Ну, господь с вами, в добрый час, а с княгиней-то вы меня поссорите.

Итак, в наш заговор, сверх улана, вступил высокопреосвященный Парфений, архиепископ владимирский и суздальский.

Когда я предварительно просил у губернатора дозволение, я вовсе не представлял моего брака тайным, это было вернейшее средство, чтоб никто не говорил, и чего же было естественнее приезда моей невесты во Владимир, когда я был лишен права из него выехать. Тоже естественно было и то, что в таком случае мы желали венчаться как можно скромнее.

Когда мы с священником приехали 9 мая к архиерею, нам послушник его объявил, что он с утра уехал в свой загородный дом и до ночи не будет. Был уже восьмой час вечера, после десяти венчать нельзя, следующий день была суббота. Что делать? Священник трусил. Мы взошли к иеромонаху, духовнику архиерея; монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении. Я рассказал ему дело, он мне налил чашку чая и настоятельно требовал, чтоб я прибавил рому; потом он вынул огромные серебряные очки, прочитал свидетельство, повернул его, посмотрел с той стороны, где ничего не было написано, сложил и, отдавая священнику, сказал: «В наисовершеннейшем порядке». Священник все еще мялся. Я говорил отцу иеромонаху, что, если я сегодня не обвенчаюсь, мне будет страшное расстройство.

— Что откладывать,— сказал иеромонах,— я доложу преосвященнейшему; повенчайте, отец Иоанн, повенчайте — во имя отца и сына и святого духа — аминь!

Попу нечего было говорить, он поехал писать обыск, я поскакал за Natalie.

...Когда мы выезжали из Золотых ворот вдвоем, без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними ярко-красными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот наши провожатые!» Я помню ее улыбку при этих словах и пожатье руки.

В Казанской церкви в 1838 г. венчался А.И. Герцен с Н.А. Захарьиной.

Маленькая ямская церковь, верстах в трех от города, была пуста, не было ни певчих, ни зажженных паникадил. Человек пять простых уланов взошли мимоходом и вышли. Старый дьячок пел тихим и слабым голосом, Матвей со слезами радости смотрел на нас, молодые шаферы стояли за нами с тяжелыми венцами, которыми перевенчали всех владимирских ямщиков. Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения... в церкви становилось темно, только несколько местных свеч горело. Все это было или казалось нам необыкновенно изящно именно своей простотой. Архиерей проехал мимо и, увидя отворенные двери в церкви, остановился и послал спросить, что делается; священник, несколько побледневший, сам вышел к нему и через минуту возвратился с веселым видом и сказал нам:

— Высокопреосвященнейший посылает вам свое архипастырское благословение и велел сказать, что он молится о вас.

Когда мы ехали домой, весть о таинственном браке разнеслась по городу, дамы ждали на балконах, окна были открыты, я опустил стекла в карете и несколько досадовал, что сумерки мешали мне показать «молодую».

Дома мы выпили с шаферами и Матвеем две бутылки вина, шаферы посидели минут двадцать, и мы остались одни, и нам опять, как в Перове, это казалось так естественно, так просто, само собою понятно, что мы совсем не удивлялись, а потом месяцы целые не могли надивиться тому же.

У нас было три комнаты, мы сели в гостиной за небольшим столиком и, забывая усталь последних дней, проговорили часть ночи...

Толпа чужих на брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым, неприличным, почти циническим; к чему это преждевременное снятие покрывала с любви, это посвящение людей посторонних, хладнокровных — в семейную тайну. Как должны оскорблять бедную девушку, выставленную всенародно в качестве невесты, все эти битые приветствия, тертые пошлости, тупые намеки... ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачного ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивление гостям, но всем праздношатающимся. А потом, первые дни начинающейся новой жизни, в которых дорога каждая минута, в которые следовало бы бежать куда-нибудь вдаль, в уединение, проводятся за бесконечными обедами, за утомительными балами, в толпе, точно на смех.

На другой день утром мы нашли в зале два куста роз и огромный букет. Милая, добрая Юлия Федоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участие в нашем романе, прислала их. Я обнял и расцеловал губернаторского лакея, и потом мы поехали к ней самой. Так как приданое «молодой» состояло из двух платьев, одного дорожного и другого венчального, то она и отправилась в венчальном.

От Юлии Федоровны мы заехали к архиерею, старик сам повел нас в сад, сам нарезал букет цветов, рассказал Natalie, как я его стращал своей собственной гибелью, и в заключение советовал заниматься хозяйством.

— Умеете ли вы солить огурцы?— спросил он Natalie.

— Умею,— отвечала она, смеясь.

— Ох, плохо верится. А ведь это необходимо.

Вечером я написал письмо к моему отцу. Я просил его не сердиться на конченное дело и, «так как бог соединил нас», простить меня и присовокупить свое благословение. Отец мой обыкновенно писал мне несколько строк раз в неделю, но не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его, даже начало письма было как всегда. «Письмо твое 10 мая я третьего дня в пять часов с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что бог тебя соединил с Наташей. Я воле божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки».

Как мы смеялись от чистого сердца этому разделу духовной и светской власти!..».

Дом Никиты Антоновича Адоева

Дом у Золотых ворот, где в 1838 г. жил А.И. Герцен. Начало 1950-х гг. Рисунок Мыслиной Марии Владимировны

Ул. Большая Московская, д. 4

Современный дом №4 был построен в 1928 г. До него тут стоял дом, построенный еще в XVIII в. по образцовому проекту, принадлежал титулярному советнику Никите Антоновичу Адоеву, у которого в 1838 г. снимал квартиру А.И. Герцен.

Первая квартира молодых - три комнаты - была в доме Н.А. Адоева у Золотых ворот на Большой улице.

Флигель при доме вице-губернатора А.Е. Дюнанта. Ул. Б. Московская, д. 1

В 1830 г. два дома вице-губернатора (№1 и №3) были проданы владимирской удельной конторе. Дом занимали председатели Владимирской удельной конторы.

В флигеле при «Доме Дюнанта» жила семья управляющего местной удельной конторой Павла Николаевича Безобразова и его жены Елизаветы Павловны. Их сын Владимир Павлович станет впоследствии академиком, автором работ по экономике и статистике.

С семьёй Безобразовых Герцен познакомился и подружился срачу же по приезде во Владимир и часто бывал в их доме.

«А куда как надобно было прибавить! Деньги, которые я занял, выходили. У нас не было ничего, да ведь решительно ничего, ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей, из экономических видов, сделал отчаянный опыт превратиться в повара, но, кроме бифстека и котлет, он не умел ничего делать и потому держался больше вещей по натуре готовых, ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой, необычайно твердых и не первой молодости. Обед был для нас бесконечным источником смеха, иногда молоко подавалось сначала, это значило суп; иногда после всего, вместо десерта. За этими спартанскими трапезами мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессию священнодействия обеденного стола у княгини и у моего отца, где полдюжина официантов бегала из угла в угол с чашками и блюдами, прикрывая торжественной mise еn scene, в сущности, очень незатейливый обед.

Так бедствовали мы и пробивались с год времени. Химик прислал десять тысяч ассигнациями, из них больше шести надобно было отдать долгу, остальные сделали большую помощь. Наконец и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом, он, не прибавляя к окладу, стал присылать денежные подарки, несмотря что я ни разу не заикнулся о деньгах после его знаменитого distinguo!

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался внаймы запущенный большой барский дом с садом. Он принадлежал вдове какого-то князя, проигравшегося в карты, и отдавался особенно дешево оттого, что был далек, неудобен, а главное, оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничем не отделенную, для своего сына, баловня лет тринадцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это чересполосное владение; я тотчас согласился, меня прельстила вышина комнат, размер комнат и большой тенистый сад. Но именно эта вышина и эти размеры пресмешно противоречили совершенному отсутствию всякой движимой собственности, всех вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень неравнодушная к Матвею, снабжала нас на свой страх то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какие светлые, безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в три комнаты у Золотых ворот и в огромном доме княгини!.. В нем была большая зала, едва меблированная, иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделябрах, прибитых к стене, и, осветив залу а giorno, читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок «не торжествовал» в нашем доме.

И со всем этим ребячеством жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и мирном, мы вполне были отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей, несколько слов горячей симпатии — и потом опять одни, совершенно одни. Но в этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я — живую деятельность, мое semper in motu, беспредельную любовь да, сверх того, путаницу серьезных идей, смеха, опасных мыслей и кучу несбыточных проектов.

«...Мои желания остановились. Мне было довольно,— я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что он и не возьмет ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел; всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его.

Весною приехал Огарев из своей ссылки на несколько дней. Он был тогда во всей силе своего развития; вскоре приходилось и ему пройти скорбным испытанием; минутами он будто чувствовал, что беда возле, но еще мог отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и сам думал тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному сил, в ней выражается доверие к жизни, к себе. Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас... а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти.

И хорошо, что человек или не подозревает, или умеет не видеть, забыть. Полного счастья нет с тревогой; полное счастье покойно, как море во время летней тишины. Тревога дает свое болезненное, лихорадочное упоение, которое нравится, как ожидание карты, но это далеко от чувства гармонического, бесконечного мира. А потому сон или нет, но я ужасно высоко ценю это доверие к жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила... мрут же китайцы из-за грубого упоения опиумом...

Излюбленным местом прогулок Герцена стала тропинка вдоль южной стены Богородице-Рождественского монастыря (кремля), откуда можно было любоваться заклязьминскими далями. «Как голубая лента через плечо, льется Клязьма через равнину и превосходный вид оканчивается Дмитриевским собором. Не показывает ли выбор места для города и здание, выполненное в таком прекрасном стиле, как Дмитриевский собор, что изящное и в самые отдаленные эпохи не было чуждо душе русской?» - писал он в газете «Владимирские губернские ведомости».

Большое впечатление на Герцена произвела древняя архитектура. Он любовался Золотыми воротами, посещал Успенский собор, Богородице-Рождественский монастырь, ездил в Боголюбово, к храму Покрова-на-Нерли.

Ул. Луначарского, д. 18. Дом Муравкина. На месте этого дома стоял дом, принадлежавший княгине Долгоруковой.

С Большой улицы Герцены переселились за Лыбедь, в дом принадлежащий княгине Долгоруковой. Дом с садом представлял собой целое имение на берегу речки Лыбеди. Время молодой семьи было заполнено литературным трудом, чтением, прогулками.

Но осенью 1838 г. стало ясно, что старый и большой дом трудно будет протопить зимой. Стали искать новую квартиру. Адрес третьей владимирской квартиры Герцена неизвестен.

Именно сюда приезжал в марте 1839 года его друг и единомышленник Николай Платонович Огарёв с женой Марией Львовной. Они провели вместе четыре дня. Здесь Н.П. Огарёв написал стихотворение «Марии, Александру и Наташе», посвящённое владимирской встрече. В мае он вновь приезжал к Герцену на несколько дней.

С мая по август 1839 года семья Герцена жила в доме А.Н. Апрянина. До наших дней он не сохранился. Этот дом находился близ Ивановского моста, примерно на том месте, где сейчас стоит гостиница «Владимир». Это был большой деревянный дом с садом, выходивший фасадом на Нижегородскую улицу. Стоял он совершенно одиноко, лишь напротив него стояло ещё несколько домов.

Справа Лукьяновский спуск (Коммунальный спуск) и сад за забором, где ныне стоит гостиница «Владимир»

Наступила весна 1839 года. Герцену от имени графа Бенкендорфа было отказано в снятии с него полицейского надзора. Это означало, что выезд из Владимира ему запрещен.

А между тем, прошло уже пять лет опалы. Казалось бы, что стремлению Герцена вырваться из ссылки был нанесен удар. Но он... не удручен отказом. Рад возможности пожить с семьей во Владимире еще некоторое время. В его письме своему другу по вятской ссылке есть такие слова: «Счастье мое так беспредельно, что подчас кружится голова от мысли: заслужил ли я хоть сотую долю того, что имею...»

Так велико было это ощущение счастья, что даже спустя много, много лет - в 1869 году - Герцен с благодарностью вспоминал ставшее ему дорогим название города, где провел он «самые счастливые» годы жизни. В письме к Терезе, жене своего сына Александра, ожидавшей ребенка, Герцен писал: «Я от всего сердца согласен на имя Владимир. Город Владимир остался сияющей точкой в дали моей молодости».

С владимирских лет Наталья Александровна стала спутником Герцена в жизни; с ним была готова к любым испытаниям. Она убежденно разделяла мысли мужа о неизбежности гибели капиталистического строя, верила в конечное торжество революции. Н. Чернышевский считал ее примером жены революционного деятеля, В. Белинский так писал о ней Боткину: «...что за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации! И он стоит ее...»

Утро 13 июня 1839 года принесло Герцену немало волнений. У жены начинались роды, акушер запаздывал. «...Но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь, - слава богу, вовремя! В одиннадцать часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара, громкий крик новорожденного коснулся моего уха».

— Мальчик! - услышал восклицание счастливый отец. Это был первенец в семье - Саша. Ему предстояло большое будущее.

Н.А. Герцен с сыном

Герцен Александр Александрович - уроженец Владимира - стал видным в Европе физиологом. После смерти отца он настойчиво, в течение 35 лет, добивался издания в России сочинений своего отца; здесь они были запрещены. В 1905 году он добился их издания.

Небезынтересна и жизнь внука Герцена - Петра Александровича. Выполняя волю своего деда, он не остался за границей, жил и работал в России. Его труды, посвященные борьбе с злокачественными опухолями, составляют гордость советской науки. Имя П.А. Герцена, умершего в 1947 году, присвоено Московскому онкологическому институту.

А.И. Герцен с сыном Александром. Портрет работы неизвестного художника. 1839 год

Не только семейными радостями был счастлив Герцен. Он увлекается чтением книг, они помогают ему расширить свои знания в области истории, философии. Он отдается раздумьям и литературному творчеству. Работает над повестями «Его превосходительство» (не дошедшей до нас), «Елена», над диалогами, посвященными социальным темам. Начал писать своё первое, опубликованное при жизни произведение - «Записки одного молодого человека». Из «Записок...» вырос будущий главный труд Герцена - мемуары «Былое и думы». Позднее, в 1860 году, в предисловии к мемуарам Герцен писал: «Переведённый из Вятки во Владимир, я ужасно скучал и стал на досуге записывать свои воспоминания...»

О времени, прожитом с женой во Владимире, Герцен писал: «... грудь наша не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо раскрыта всем интересам: мы много... думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное...»

Спасская улица, дом № 8а. 1990 г.

Дом в XIX в. занимали сначала председатели казенной палаты, позднее - вице-губернаторы с семьями. Дом был снесён после 1990 года.

В 1830-е годы председателем казенной палаты во Владимире был Пестель Борис Иванович, брат казненного декабриста Павла Пестеля. Он жил в этом доме. В 1839 г. в нем поселился с семьей сменивший Б.И. Пестеля председатель казенной палаты Н.И. Похвиснев. С ним приехали сын Михаил и дочери Прасковья и Людмила.

У Похвисневых бывал в 1839—1840 гг. Александр Иванович Герцен. Михаила Похвиснева Герцен знал еще до ссылки, по Москве. Они вместе бывали там в литературных салонах. И теперь, во Владимире, Александр Герцен с женой Натальей приходили к Похвисневым, чтобы поговорить о новинках литературы, послушать игру на фортепьяно Прасковьи Николаевны Похвисневой. Герцены очень любили музыку.

В дальнейшем жизненные пути Александра Герцена и Михаила Похвиснева резко разошлись. Похвиснев стал в России директором Департамента полиции, начальником Главного управления по делам печати. Герцен уехал за границу, основав там Вольную русскую типографию, продолжал борьбу против российского самодержавия и стал большим врагом как Департамента полиции, так и Главного управления по делам печати.

Последней квартирой Герценов во Владимире был дом артиллерийского поручика Ивана Алексеевича Рагозина (Рогозина) на Дворянской улице (на месте главного входа на стадион «Торпедо»). В нём с 1 октября 1839 г. по 22 марта 1840 г. и жили Герцены. Сюда к Герцену в ноябре 1839 года приезжал друг юности Н.М. Сатин.

В июне 1839 года во Владимир пришло известие, что полицейский надзор за Герценом снят. Александра Ивановича назначили чиновником особых поручений при губернаторе. Но служить пришлось недолго. В феврале 1840 года он был зачислен на службу в Министерство внутренних дел, и в марте владимирскому губернатору пришло предписание о переводе Герцена на новое место службы в Петербург.

Герцены навсегда выехали из Владимира 22 марта 1840 года. «Я покидал наш венчальный город,- вспоминал он в «Былом и думах»,- с щемящим сердцем и страхом. Позднее, уже живя за границей, он писал в письме к Терезе, жене своего сына Александра: «Город Влдаимир остался сияющей точкой в дали моей молодости».

Когда-то Н.А. Герцен писала мужу: «...Глядя на твои письма, на портрет, думая о моих письмах... мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь... Останется ли в них сила их, их душа? Разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страданья, нашу любовь?». Какие волнующие строки! Перешагнув «лет за сто», остались и письма, и портреты. Навсегда осталось потомкам имя Герцена, так глубоко почитаемое в нашей стране.

Александр Иванович Герцен умер от воспаления лёгких 9 (21) января 1870 года в Париже, куда незадолго перед тем прибыл по своим семейным делам. Сначала он был похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез, затем его прах был перенесён в Ниццу.

Память:

- В гор. Владимире 16 января 1920 г. Владимирский уездно-городской исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановил: «В память одного из важнейших борцов за свободу А.И. Герцена улицу Большую Ильинскую переименовать в улицу Герцена». (см. Улица Герцена)

Источник:

Интересное о крае. Люди, история, жизнь, природа Земли Владимирской. Верхне-Волжское книжное издательство, г. Ярославль, 1973

Владимирская энциклопедия

|